Систематика

Русское название — Пеганка, атайка Латинское название — Tadorna tadorna Английское название — Сommon shelduck Класс — Птицы (Aves) Отряд — Гусеобразные (Anseriformes) Семейство — Утиные (Anatidae) Род — Пеганки (Tadorna)

В систематике пеганки занимают промежуточное положение между гусями и утками, а внешним обликом и поведением напоминают обе эти группы птиц. Вообще, пеганки считаются довольно древней и примитивной формой уток. Общее название пеганок и близких к ним огарей — «земляные утки» возникло в связи с их склонностью гнездиться в норах, земляных нишах, расселинах скал.

История открытия вида

Хохлатая пеганка – одна из самых редких уток. В истории открытия вида известны только четыре случая встречи с редкой птицей. В 1844 году под Владивостоком описана самка.

Затем в южной Корее в 1913, по неуточненным данным в 1914 году, а также в 1916 произошла встреча с парой уток. Последнее описание было составлено в 1924 году в Корее.

В Южном Приморье в мае 1964 года в заливе Петра Великого были встречены три утки, предположительно один самец и две самки. По характерным признакам они попадали под описание хохлатой пеганки.

Повторные попытки найти редких уток окончились безуспешно. Изображения хохлатой пеганки встречаются на старинных китайских коврах и картинах. По-видимому, раньше эта утка было распространенной птицей в Корее и Китае. В настоящее время в некоторых музеях сохранились перья редкой птицы. А древние изображения в книгах очень точно передают особенности хохлатой пеганки.

Хохлатая пеганка (Tadorna cristata).

За всю историю изучения вида состоялось всего 40 встреч пеганки и человека. Вот только жаль, что современное поколение уже никогда не увидит редкую утку в природе.

Вид и человек

Пеганка всегда считалась ценным охотничьим трофеем, и ее причисляли к, так называемым, «красным уткам». Сейчас охота на нее разрешена, но активно нигде не ведется. В некоторых странах Европы собирают пух пеганок, остающийся в гнездах после ухода выводка. Считается, что по качеству он почти не уступает гагачьему.

Пеганки легко привыкают к присутствию человека, и их часто содержат для украшения городских водоемов.

Пеганка в домашних условиях

Особенность этого вида уток заключается в том, что пеганки всегда охотно идут на контакт и быстро привыкают к человеческим рукам.

Для обеспечения птицам комфортных условий соблюдайте несколько правил.

Организуйте территорию для утиного выгула и снабдите вольер небольшим водоемом.

Следите за тем, чтобы вода и корма для птиц оставались свежими и вовремя очищайте птичник от загрязнений.

Снабдите вольер пеганок системой вентиляции и отопления.

Правильно рассчитайте площадь территории для птиц. Пропорция 1м² на одну особь в летнее время и на три — в зимнее.

Что едят лошади: список разрешенных продуктов, обзор кормов, основные правила кормления

Пеганки размножаются в неволе. Важно отселить молодняк от взрослых селезней, дабы они не передавили утят.

Распространение и места обитания

Пеганки живут в соленых и слабосоленых водах: в устьях рек и на морских побережьях. Во внутренних районах селятся по берегам озер, чаще всего солоноводных, реже — пресных. На территории Евразии существуют две разделенные между собой популяции с различными условиями обитания. Первая гнездится на морских побережьях Европы, а вторая — на больших солоноводных озерах в засушливых районах Центральной Азии. В России распространена на островах Белого моря и на юге страны в степной и лесостепной зонах.

Внешняя характеристика, среда обитания

Пеганка — водоплавающая птица средних размеров. Относится к семейству утиных. Длина туловища самки почти 60 см, а селезня — 65 см. Утка почти грациозна в полете. Эффект создают длинная шея, высокие ноги и впечатляющий размах крыльев — до 130 см. Клюв — широкий и плоский, красного цвета.

Внимание! Издалека клюв пеганки можно спутать с лебединым.

Другие характеристики птицы:

- Хвост — средних размеров.

- При приличном размере тела, у уток небольшой вес. Самки — от 900 г до 1500 г, масса самцов — до 1650 г.

- Особого внимания заслуживает окрас перьев. Он пестрый, причудливо окрашенный, что нехарактерно для типичных серо-бурых уток. Основный «фоновый» цвет — белый, он словно подчеркивает насыщенный черно-зеленый отлив на голове и шее. Грудь в рыжей «жилетке», в этот же цвет окрашена верхняя часть спинки.

Несмотря на то что отстрел уток пеганок давно запрещен, количество особей в мире по-прежнему снижается. Возможно, успешные попытки разводить этих красных уток в искусственных условиях помогут сохранить популяцию птиц.

По ареалу обитания, эти пернатые «разбиты» на две группы. Первая селится у водоемов в Центральной Азии, вторая — на европейских морях. В России, утку можно увидеть в южной зоне, ближе к степной, в Поволжье, на Кавказе, на Белом море.

Внешний вид

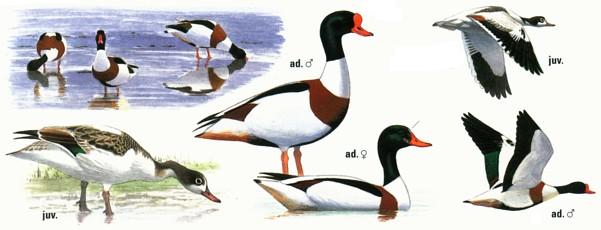

Пеганка — довольно крупная, пестро окрашенная утка, пегая, за что она и получила свое русское название. Ее длина 58–67 см, размах крыльев — 110–133 см, масса самцов 0,8–1,5 кг, самок — 0,5–1,3 кг. Общий фон оперения белый, голова черная с металлическим зеленым отливом, от груди к лопаткам и посередине брюха, проходит рыже-каштановая перевязь, первостепенные и второстепенные маховые перья черные. На крыле имеется зеленое зеркало. Клюв ярко-красный, ноги розовые, радужина темная. Половой диморфизм выражается только в том, что самцы немного крупнее самок и имеют большой красный нарост на надклювье, особенно хорошо выраженный в брачный период. У самок клюв окаймлен широкой белой полосой, а вокруг глаз имеется кольцо из белых перышек. Молодые птицы похожи на самок, но они более тусклые и не имеют зеркала на крыле.

Размножение

Пеганки моногамны, они создают только одну пару в течение жизни. В брачный период самцы танцуют, чтобы привлечь самку на побережье. Нередки случаи, когда за одной самкой ухаживает около 10 самцов. Все это происходит весной. Во время борьбы за особь женского пола самец показывает свою шею, вытягивая её и пищит, а после кланяется. Потом новоиспеченная пара начинает искать подходящее место для создания гнезда.

Гнездо заботливо устилается травой, и самка делает кладку, где обычно около 20 яиц. Насиживает она их месяц. Зачастую пеганки создают колонии. Гнёзда пар в этом случае находятся совсем близко и потому часто происходят драки.

Пеганка с утятами

Птенцы рождаются уже развитыми и спокойно могут плавать. Птенцы почти полностью бурого цвета, за исключением лба. Отец обычно оберегает их и заботится. Пару недель детёныши живут рядом с гнездом. Бывает такое, что птенцы из разных гнёзд объединяются в группы, которые охраняют их родители. В 6 недель маленькие пеганки уже ищут пищу сами.

Образ жизни и социальное поведение

В зависимости от области обитания пеганки могут быть оседлыми, перелетными или частично перелетными. Перелетные популяции зимуют в субтропиках Евразии, на Средиземноморье, на юге Каспия, на севере Причерноморья. Европейские популяции оседлы.

Характерной чертой пеганок являются массовые перелеты на послегнездовую линьку. После окончания гнездового периода они перемещаются на крупные водоемы, где собираются многотысячные стаи. В этот период, длящийся около месяца, пеганки полностью теряют способность к полету. Таких мест, где собираются линные пеганки, известно немного. Одно из самых примечательных — необитаемый остров Кнехтзэнде в дельте рек Везер и Эльба, где собирается до 100000 особей со всей северной и северо-западной Европы. Еще одно из известных мест находится в Англии на берегу Ла-Манша, где одновременно линяют 3000–4000 пеганок. По окончании линьки часть птиц возвращается к местам гнездовий, а другая часть из более холодных регионов перемещается к местам зимовки.

Пеганки много времени проводят на берегу, и по земле они передвигаются легко и быстро (в отличие от большинства уток), могут даже бегать; туловище при этом держат горизонтально.

Полет прямой, более медленный, чем у других уток, с редкими взмахами крыльев. На пролете стая пеганок держится клином или развернутым фронтом.

Хорошо плавают, но практически не ныряют, за исключением птенцов или раненых птиц; на воде сидят высоко.

Чередование периодов активности и покоя в течение суток часто зависит от водоемов, в которых они обитают. Живущие у морских побережий птицы отдыхают во время приливов на суше или на воде, а при отливах кормятся разной живностью, оставшейся на мелководье.

Рацион питания птицы

В основу меню пеганки входит пища животного происхождения. В частности:

- мелкие моллюски;

- личинки насекомых;

- некрупные ракообразные.

Специфика и разнообразие пищи пеганки зависит от того, в каких климатических условиях обитает птица и к какому региону она относится. К примеру, пеганки, родиной которых являются северные страны, употребляют в пищу улиток. Что касается южных птиц, их основной рацион составляют рачки, а также комариные личинки. Универсальный для всех пеганок вариант – рыбья икра и мальки.

Пеганки едят и семена растений, растущих вдоль водоемов. А вот водная растительная пища не часто присутствуют в меню этой утки. В отличие от других водоплавающих пернатых, атайка не умеет нырять под воду.

Вокализация

Пеганка — «разговорчивая» птица, при этом вокализация заметно различается у самок и самцов. Весной селезень издает высокий свист, часто на лету в погоне за самкой. Другой характерный крик самца — глухое двусложное «га-га», повторяемое несколько раз. У самки — низкое глухое кряканье, издаваемое многократно, в том числе и в воздухе. При этом самка может произнести до 12 слогов («га-га») в секунду, что создает эффект трели. Потревоженная самка кричит свое «га-га» громко и раскатисто.

Пеганка — Tadorna tadorna — Описание

Полевые признаки

Крупная утка гусеобразного типа, по земле бегает легко и держит туловище горизонтально. Окраска пестрая, на основном чисто-белом фоне выделяется черная голова и коричнево-красная перевязь от груди к лопаткам. Верхняя сторона крыльев белая, что хорошо видно на полете. Клюв красный. Хорошо плавает, но ныряют только птенцы. Часто скапливается большими стаями. Полет гусиного типа с редкими взмахами крыльев; летает всегда молча. На перелетах летит клином или развернутым фронтом; голос, обычно кряканье, глухое и довольно мягкое, передаваемое слогами «га-га-га»; самец в брачное время издает довольно чистый свист вроде «вхи-оо» или «цвие-цвье».

Пеганка — Tadorna tadorna — Крики, брачные демонстрации самца, а также нескольких птиц

Строение и размеры

Крупная утка. Клюв широкий, плоский, с округлой вершиной и несколько изогнутым кверху надклювьем; коготок узкий и маленький. Роговые пластинки по краю надклювья довольно редкие и грубые, а на подклювье они, наоборот, очень частые и тонкие. У основания надклювья у самца большой кожный нарост, развивающийся к весне, когда он достигает 200 мм в высоту, и опадающий к осени (в декабре он достигает около 1,5 мм). Крылья довольно длинные, широкие, в сложенном виде достигают конца крыла. Лапа некрупная, цевка также; она равна длине среднего пальца с когтем. Рулевых 14. Длина крыла самцов 310—360, самок 280—330 мм; цевка самцов 48—58, самок 45—53 мм; клюв (от угла рта) у самцов 55— 58, у самок 53— 56 мм.

Окраска

Пуховой птенец

Птенец Пеганки (Tadorna tadorna)

Верх головы (кроме лба), задняя сторона шеи и спина до середины, надхвостья и край крыльев серовато-бурые, все остальное белое.

Молодые птицы в первом наряде

Верх головы и шея сзади черновато-бурые, но лоб и бока головы у основания клюва, горло и передняя сторона шеи белые. Плечевые перья серо-бурые, остальной верх туловища и низ его белые, иногда с мелкими сероватыми пятнами на брюхе. Первостепенные маховые черные, второстепенные почти без блеска, с белыми каемками на вершинах (настоящего зеркала нет). Мелкие и средние верхние кроющие крыла беловатые, большие серые. Рулевые белые с черновато-бурыми каймами и вершинами. Клюв и ноги розово-телесного цвета; радужина бурая.

Взрослая самка

Окрашена сходно с самцом, но голова черно-бурая, лоб, щеки и горло обыкновенно беловатые, полоса вдоль брюха темно-бурая с белыми пестринами; последние есть и на каштановом поясе груди. Плечевые перья с мелким черным крапом. Клюв красный, но несколько бледнее, чем у самца, с черным кончиком; ноги розовые; радужина бурая.Самка после летней линьки похожа на самца в том же наряде, но голова более коричневая; центральная часть груди и брюхо — белые.

Годовалый самец после первой линьки

Окрашен, как взрослый, но зеленоватый отлив на голове и шее тусклее; среди плечевых перьев сохраняются юношеские серые (у взрослых белые); каштановая перевязь на груди с примесью иначе окрашенных перьев; черная полоса вдоль брюха уже и тусклее, чем у взрослых. Крылья, в основном, как у молодых, но внутренние второстепенные маховые и часть кроющих крыла, как у взрослых.

Взрослый самец в брачном наряде

Голова и шея черные с сине-зеленым отливом, основание шеи и зоб белые. Через верхнюю часть груди и бока перед основанием крыльев проходит довольно широкий густо каштановый пояс, который соединяется в верхней части спины. Плечевые перья черные, кроме самых внутренних белых. Вся остальная спина, надхвостья и бока тела белые. Вдоль брюха от средней части груди проходит широкая черная полоса; подхвостье светло-каштановое. Первостепенные маховые черные, второстепенные с темно-зелеными наружными опахалами, образующими зеркало, внутренние второстепенные с белыми внутренними остатками и ржаво-коричневыми наружными, узкая средняя часть перьев черная. Все верхние кроющие крылья образуют сплошное белое поле; подмышечные также белые. Рулевые белые с черными вершинами. Клюв и кожистый нарост на надклювье ярко-красные, с темным ноготком; ноги розовые; радужина красно-бурая.

Самец в летнем наряде

Головин шея не чисто-черные, а буроватые за счет бурых, в снизу головы беловатых каемок перьев; широкие основания перьев светлые. Каштановый пояс не сплошной, на груди он прерывается белыми перьями с бурыми каемками. Черная полоса вдоль брюха почти полностью исчезает.

Питание и кормовое поведение

Основу питания пеганки составляют животные корма. Питается она мелкими ракообразными, моллюсками, водными насекомыми и их личинками, иногда мелкой рыбой. Состав кормов может меняться в зависимости от района обитания. Так, в северных частях ареала основу питания пеганок составляют мелкие морские улитки, а в более южных районах — рачки. Зимой в небольшом количестве пеганки едят некоторые части растений и водоросли.

На морском побережье пеганки обычно кормятся во время отлива, когда в небольших остающихся лужицах скапливаются мелкие морские животные. Во время кормежки пеганки вытягивают шею и двигают ею вправо-влево, пропуская через клюв ил и жидкую грязь. При этом вода через клюв процеживается, а всякая живность остается во рту.

Во внутренних водоемах пеганки кормятся на воде, но за кормом не ныряют, а собирают его с поверхности.

Размножение Пеганок

На втором году жизни самки Пеганок уже готовы к оплодотворению, а самцы созревают намного позже, только на 4 или даже на 5 год. В поисках самочки они вытягивают шею и начинают свистеть очень громко.

С зимовок Пеганки прилетают парами, а те, что живут на одном и том же месте, ищут себе партнера по весне. Обычно паруются они один раз и на всю жизнь. За самок самцы дерутся редко, большинство драк происходит из-за деления территории.

Гнездование и высиживание

Интересно, что Пеганка не всегда сооружает себе гнездо самостоятельно. Она с легкостью выбирает для этих целей заброшенные норки животных (отсюда и название «земляная» утка) или дупла. Хотя и сама может выкапывать ямку, которую выстилает пухом, выщипанным из груди.

Гнездятся птицы парами, а иногда и небольшими группками. Местом для гнезд служит территория возле воды или на суше, например в скирдах сена. Откладывают утки по 7-10 крупных яиц кремового цвета. Птенцы появляются спустя примерно 29 дней. Все это время селезни охраняют самочек. Когда наседка убегает поесть, он может подать ей сигнал в случае приближения опасности, захлопав крыльями.

Молодняк

Маленькие утята сразу могут ходить, а если гнездо было устроено их матерью высоко, то им не составляет труда тут же выпрыгнуть из него. Они сразу же направляются к водоему вместе со взрослыми утками. Уточка идет впереди, а самец обеспечивает безопасность, находясь сзади либо сбоку.

Малыши умеют и нырять. Через 1,5-2 месяца они начинают самостоятельную жизнь.

Размножение и родительское поведение

Половая зрелость у самок пеганок наступает на 2-ой год, у самцов — на 4-5-й год жизни.

В начале сезона размножения стаи пеганок распадаются и разбиваются на пары. У мигрирующих популяций это происходит еще на зимовках, и на весеннем пролете пара уже держится вместе. К местам гнездования пеганки прилетают рано, в конце марта — начале апреля, еще по снегу. Прилетевшие самцы проявляют все признаки демонстрационного брачного поведения. Они гоняются за самками, принимают характерные позы (вытягивают шею и расправляют крылья) и издают высокие свистящие звуки. В этот период между самцами нередки и драки за обладание гнездовым участком. Самки пеганок никогда в драках не участвуют. Спаривание обычно происходит в воде, на мелководье, реже — на суше.

Гнездятся пеганки отдельными парами или небольшими разреженными колониями, иногда довольно далеко от воды (на расстоянии до нескольких километров). Место для гнезда выбирает самка, она же его и обустраивает. Гнездо, как правило, находится в укрытии. Часто это старые норы млекопитающих — сурков, дикобразов, лисиц. Иногда гнезда располагаются в низких дуплах деревьев, в заброшенных постройках, под стогами сена. При нехватке подходящих мест, гнезда могут находиться и открыто на земле, под каким-нибудь небольшим кустиком. Соседние гнезда располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, но самцы ведут себя достаточно агрессивно по отношению друг к другу. Гнездо самка выстилает сухой травой и большим количеством светлого пуха, который она выщипывает у себя из груди и живота. В кладке бывает от 3 до 12 (обычно 8–10) яиц весом около 80 г с блестящей белой скорлупой. Иногда в одном гнезде находятся кладки 2 или 3 самок, и тогда такие общие кладки могут содержать до 50 яиц. После откладки последнего яйца насиживает одна самка в течение 29–31 дня.

Самец обычно находится поблизости, охраняя территорию. При приближении хищника или человека он шумно взлетает, громко хлопая крыльями. Потревоженная самка тихо покидает гнездо, стараясь не выдать его месторасположения; потом они вдвоем летают над нарушителем, а затем вместе улетают.

Птенцы вылупляются синхронно и, едва обсохнув, следуют за родителями к воде. В это время выводок часто подвергается нападению пернатых или четвероногих хищников, особенно если гнездо находилось далеко от водоема. Самостоятельно добывать себе пищу птенцы пеганок могут уже с первых дней жизни. Через 15–20 дней выводки могут объединяться, образуя «детские сады», нередко насчитывающие до сотни и больше разновозрастных «воспитанников». Их охраняют обычно несколько взрослых птиц; это могут быть как родители, так и совершенно чужие птицы, потерявшие свое собственное потомство. На крыло птенцы поднимаются в возрасте 45–50 дней. В отличие от большинства уток селезни пеганок участвуют в воспитании птенцов, но обычно покидают выводок раньше самок и улетают на линьку.

Общая характеристика

Внешний вид уток пеганок отличается от большинства ее сородичей. Селезни весят около 1600 грамм, масса уточек на 300 грамм меньше. Длина тела взрослой птицы 60-67 см. У нее широкий сплющенный клюв ярко-красного цвета. В верхней части имеется своеобразный нарост.

Утка носит яркое контрастное оперение. Перья на голове окрашены в черный с металлическим зеленоватым переливом. На спине и по бокам имеются белоснежные перья. В зоне у основания шеи с переходом на брюшко располагается кольцо из перьев рыжего цвета.

Самки отличаются от селезней более тусклым оперением. Также у них нет нароста в верхней части клюва, вокруг глаз присутствует подводка, окрашенная в белый цвет, а также бурые вкрапления в нижней части тела.

Продолжительность жизни атайки 15 лет.

Жизнь в Московском зоопарке

В нашем зоопарке живет сейчас группа из 30 пеганок, большинство из них летные. Этим птицам не ампутируют кусочек крыла, как это делали раньше, и они могут свободно летать. Они перемещаются по всем прудам зоопарка, но попыток покинуть его и поселиться в городе, как это делают их ближайшие родственники — огари — не делают. Соотношение полов в этой группе примерно 1:1. Пеганки регулярно гнездятся в домиках, установленных на прудах, причем стараются занимать соседние домики. Отложенные яйца орнитологи забирают в инкубатор, поскольку в условиях зоопарка родители не могут успешно защитить свой выводок. В 2015 г. было выращено 15 молодых пеганок. Весь молодняк сейчас зоопарк оставляет себе, поскольку стремится создать полноценную летную популяцию. Зиму пеганки проводят на тех же прудах, не совершая никаких сезонных миграций. Кормятся они вместе со всеми утками на пруду, и в их рацион входит комбикорм, разное зерно, овощи, рыба; всего около 800 г на птицу.

Повадки, размножение, питание

Конечно, история со скрещиванием утки и гуся — всего лишь версия-легенда. Вероятнее, что пеганка просто похожа на своих ближайших сородичей. Но остается фактом, что атайка одна из самых ярких и необычных по окрасу уток. И она действительно «переняла» повадки других птиц — не только гусей, но и лебедей. Утка передвигается по земле подобно гусю — ловко и быстро, «держит» размеренный полет в воздухе. А подобно лебедям, брачные пары живут «бок о бок», до конца жизни.

Кстати, утки-атайки создают пары весной, после возвращения с зимовки в родные места. Среди самцов большая «конкуренция» — одновременно претендовать на сердце уточки могут 8-9 ухажеров. Конечно, без драк не обходится — как раз «брачные бои» и выявляют будущего партнера, им становится самый сильный селезень.

Обустраивая гнезда-норы, утки выбирают открытые места с песчаными насыпями, но рядом должен быть водоем с густым кустарником. Дно облюбованной норки самочка покрывает своим пухом и травой и откладывает до 18 яиц. В основном, все время высиживания утка проводит на яйцах, а за несколько дней до появления птенцов вообще не вылетает из гнезда. Недалеко и селезень, он бдительно охраняет гнездо и самку почти месяц.

Рацион уток довольно обширен, с некоторыми «вариациями», которые продиктованы климатическими условиями родных мест. Основные составляющие:

- моллюски, мелкая рыбешка, рачки;

- рыбная икра;

- семена водных растений;

- кузнечики, наземные черви, жучки.

Реже, утки могут «пожевать» водоросли, листочки и траву. Они не особо трудолюбивы в добывании пищи, лишь подбирают то, что выносит на берег морская или речная вода. Либо, плавая, утки ловят на поверхности насекомых или водоросли.

Внимание! Только птенцы красных уток способны нырять в поисках пищи. В «солидном» возрасте птицы теряют это умение.